2025年5月9日、「群馬県小規模店舗への簡易スロープ設置実証事業 報告会」を開催しました!

この事業は、段差で外食をあきらめざるを得なかった車椅子ユーザーや高齢者、ベビーカー利用者など、多様な人たちが「入れる場所ではなく、食べたい場所に行ける」ことを目指した取り組みです。

目次

報告会の概要

- タイトル:群馬県小規模店舗への簡易スロープ設置実証事業 報告会(一般公開)

- 日時:2025年5月9日(金)20:00〜21:00

- 配信:YouTubeライブ(アーカイブ視聴可能)

- 視聴リンク:こちらからご覧いただけます📺

- 登壇者(敬称略):

織田友理子(NPO法人ウィーログ代表)

杉山葵、金井節子(NPO法人ウィーログ)

飯島邦敏(DET群馬)

石川京子(笑って子育てロリポップ)

木暮奈央(ココフリ群馬)

1. 事業概要

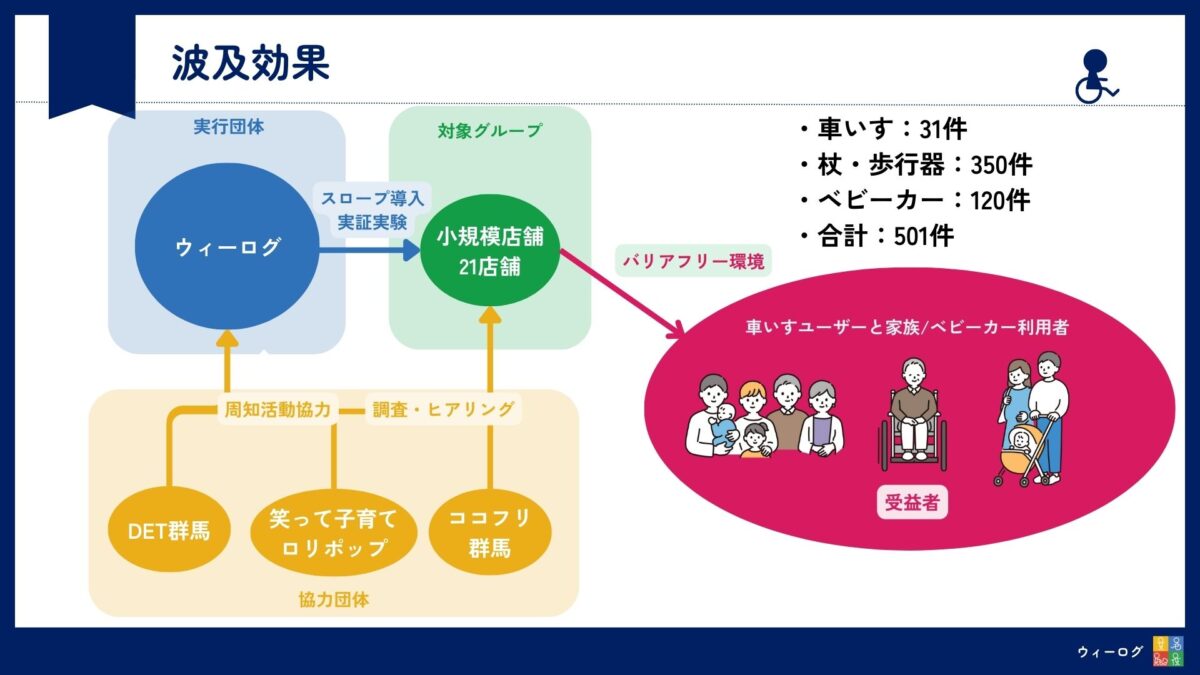

2024年4月から2025年3月までの1年間、高崎市を中心に21店舗へ簡易スロープを設置しました。NPO法人ウィーログをはじめ、当事者団体や地域住民、自治体・企業の協力を得ながら進められた取り組みです。

事業の詳細・設置店舗のバリアフリーマップはこちら

https://wheelog.com/hp/archives/31926

2. 直面した壁とその乗り越え方

スロープを置けばすぐに解決すると思われがちですが、実際はそう甘くはありませんでした。課題のひとつは、店舗側の「心のバリア」。障害者差別解消法の認知不足や、段差解消の重要性が理解されていないケースが多く、申請を断られることもありました 。

実際、アプローチした45店舗のうち、10店舗は設置を拒否、14店舗は趣旨が伝わらず断念しました 。これは「共感だけでは進まない」という現実を突きつけるものでしたが、そこで諦めず、当事者の声を伝えながら丁寧に対話を続けたことで、最終的に21店舗での設置を実現できました。

また、申請フローのデジタル化(Web申請)を試みましたが、ITリテラシーの壁が店舗側の負担感を増加させてしまう結果となることもあり、Web申請から代理申請に切り替えることで導入店舗数を増やすことができました。

そして、利用者が少ないという課題に対しては、WheeLog!アプリへのバリアフリー情報の投稿や、メディア・広報チラシなどを活用し、地域の皆さまに情報がしっかり届くよう工夫を重ねました。

お店側のハードル

- 「うちはトイレがないからダメ」

- 「車椅子の人なんて来ないし」

- 「忙しいからスロープまでは対応できない」

…と、最初は“心のバリア”を感じる声が多くありました。利用者側のハードル

- 「スロープがあっても歓迎されていない気がする」

- 「断られた経験が怖い」

…段差解消だけではない「心のバリア」が立ちはだかりました。運営側のハードル

- Web申請では店舗がなかなか対応できない

- 店舗ごとに段差状況が全く違い、現地調査と対話が必須

…想像以上に手間と時間を要する活動でした。

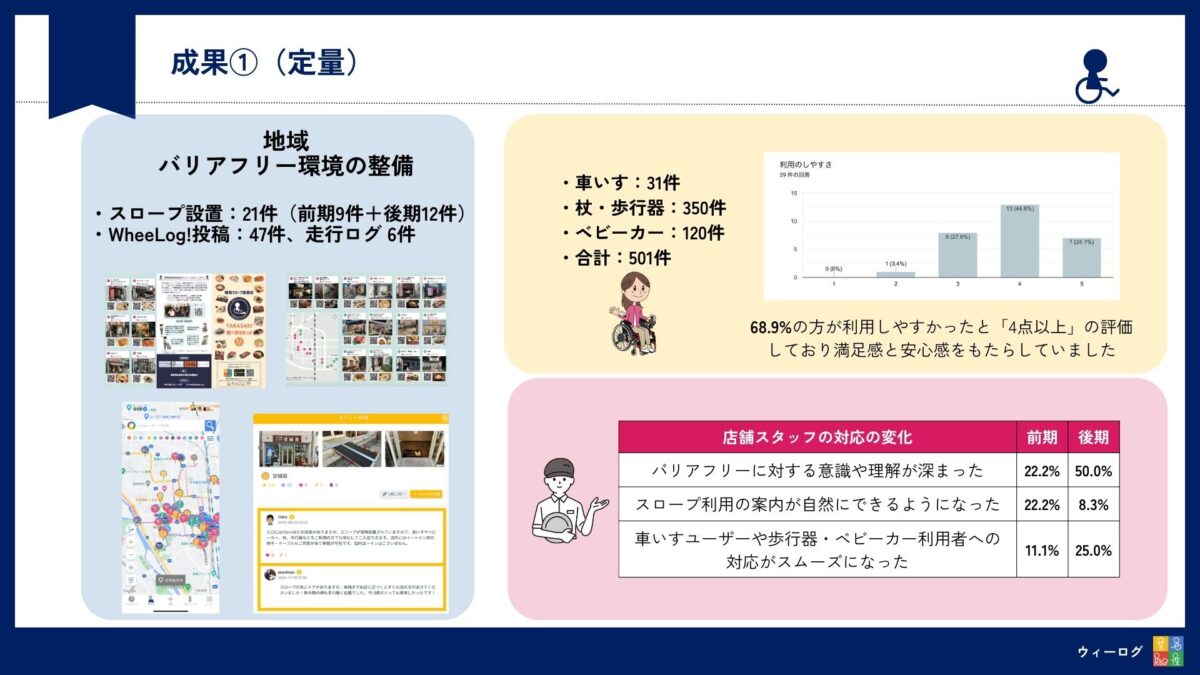

3. 事業の成果

- 設置店舗数:21店舗

- 利用件数:車椅子31件、杖・歩行器350件、ベビーカー120件(計501件)

- 投稿:WheeLog!投稿47件、走行ログ6件

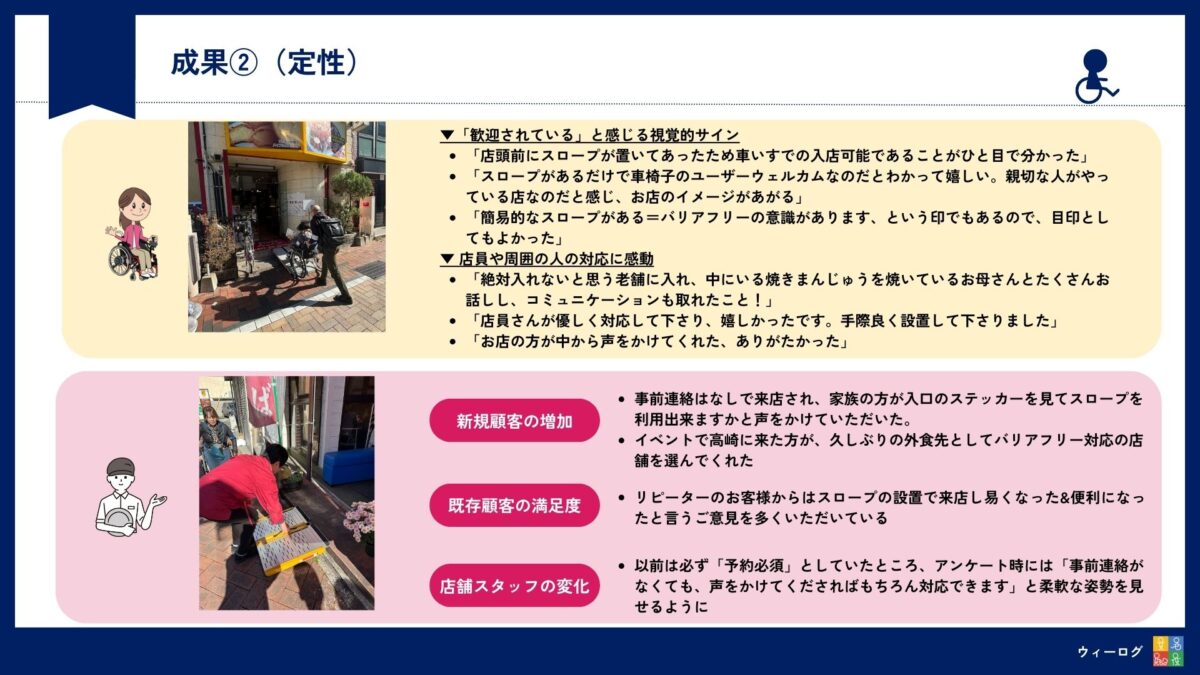

定性的な成果

店舗の質的な変化

新規顧客の増加

- 事前連絡はなしで来店され、家族の方が入口のステッカーを見てスロープを利用出来ますかと声をかけていただいた。

- イベントで高崎に来た方が、久しぶりの外食先としてバリアフリー対応の店舗を選んでくれた。

既存顧客の満足度の向上

- リピーターのお客様からはスロープの設置で来店し易くなった&便利になったと言うご意見を多くいただいている。

店舗スタッフの変化

- 以前は必ず「予約必須」としていたところ、アンケート時には「事前連絡がなくても、声をかけてくださればもちろん対応できます」と柔軟な姿勢を見せるようになりました。

当事者からの嬉しい声

▼「歓迎されている」と感じる視覚的サイン

- 「店頭前にスロープが置いてあったため車いすでの入店可能であることがひと目で分かった」

- 「スロープがあるだけで車椅子のユーザーウェルカムなのだとわかって嬉しい。親切な人がやっている店なのだと感じ、お店のイメージがあがる」

- 「簡易的なスロープがある=バリアフリーの意識があります、という印でもあるので、目印としてもよかった」

▼ 店員や周囲の人の対応に感動

- 「絶対入れないと思う老舗に入れ、中にいる焼きまんじゅうを焼いているお母さんとたくさんお話しし、コミュニケーションも取れたこと!」

- 「店員さんが優しく対応して下さり、嬉しかったです。手際良く設置して下さりました」

- 「お店の方が中から声をかけてくれた、ありがたかった」

これらの声からは、スロープが物理的な段差を超えるだけでなく、「行きたいお店に行ける」という気持ちの後押しや、地域とのつながりを感じられるきっかけになったことが見て取れます。「安心してお店に行けるようになった」という声は、まさに「心のバリアフリー」が生まれつつある証拠だと感じています。

この事業の波及効果

このモデルは、高崎市内だけでなく、他の街でも活かせる可能性があります。

実際に事業成果をまとめた報告書(約80ページ)を公開し、全国的な制度改革や他自治体への導入検討が進む後押しにしていただきたいです。

また、車椅子ユーザーだけでなく、ベビーカーや高齢者なども利用できる「心のバリアフリー」が地域全体に広がりつつあります。

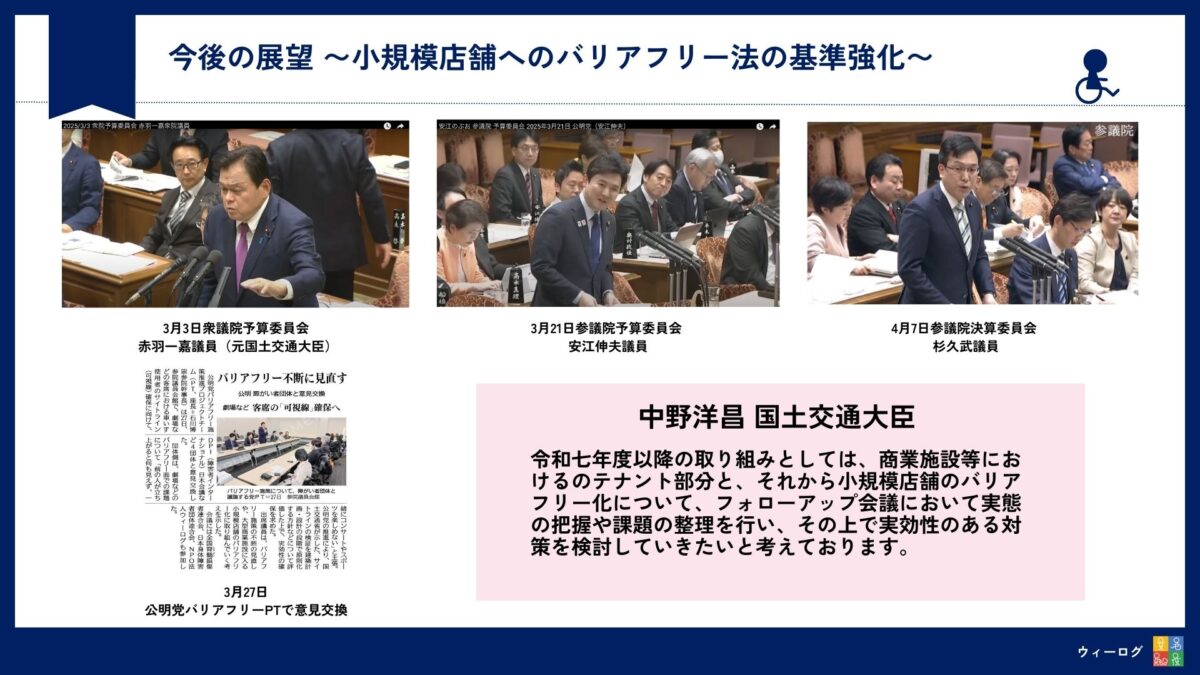

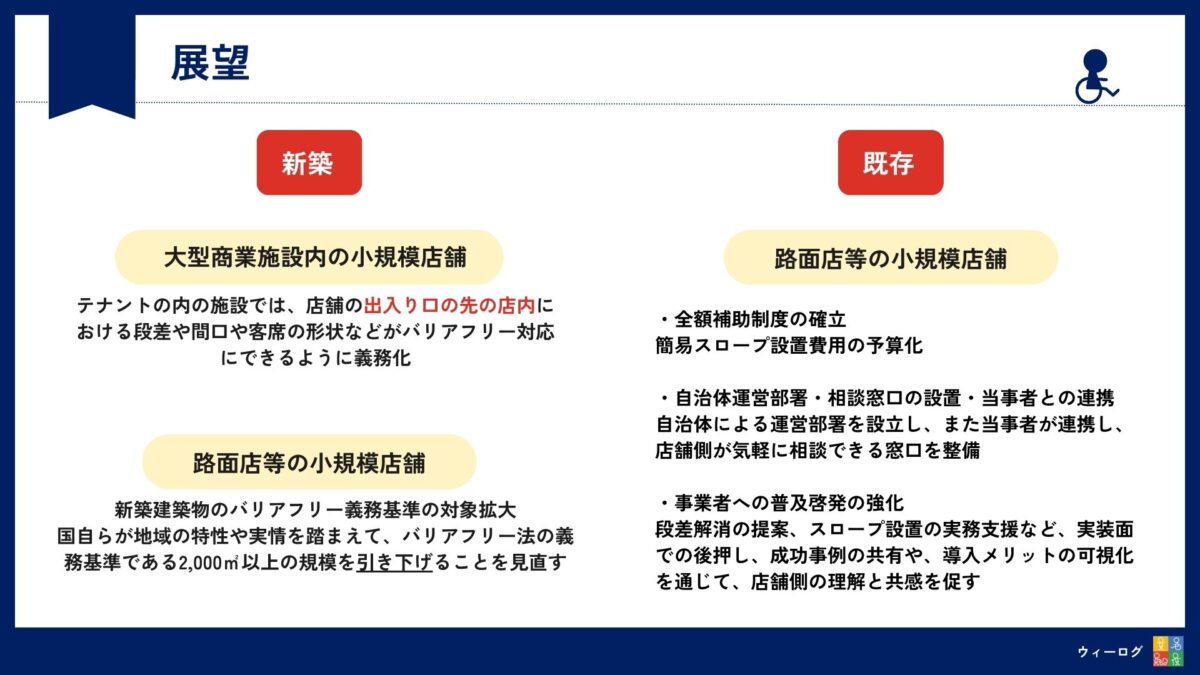

4. 政策提言:小規模店舗のバリアフリー化へ

報告会では、こうした現場の成果と課題を踏まえ、制度改革の必要性を提起しました。この事業で見えたのは、「共感だけでは進まない」という現実と、「制度化による後押し」の重要性です。

報告書では、段差解消の先進事例の共有や、現地調査・図面作成の方法もまとめています。全国での波及を願って、制度改革に向けた提言の第一歩としています。

5. アンケートへのご協力をお願いします!

小規模店舗(飲食店・カフェ・美容室・商店など)を利用する際に感じたことについて、車いすユーザーの皆さまの声をお伺いするアンケートを実施しています。

これからの小規模店舗のバリアフリー化を進めるために、あなたの声が必要です。

ぜひアンケートにご協力ください!

アンケート概要

- 対象:車いすを利用している方(またはそのご家族・介助者等)

- 所要時間:3〜5分程度(記述がある場合でも〜10分程度です)

- 回答形式:選択式+任意の自由記述

皆さまの声が、より使いやすく、誰もが安心して訪れられる店舗づくりにつながります。

ご負担のない範囲で、ぜひご協力をお願いいたします。

6.最終報告書はこちら

今回の事業を通じて、得た知見や取り組みの詳細をまとめた最終報告書を公開しています。

「行きたい場所に、行ける」を当たり前にする。そんな思いに共感してくださった方は、ぜひこちらのレポートもご覧ください!