目次

国連HLPF|日本のVNR発表にWheeLog!が登場しました

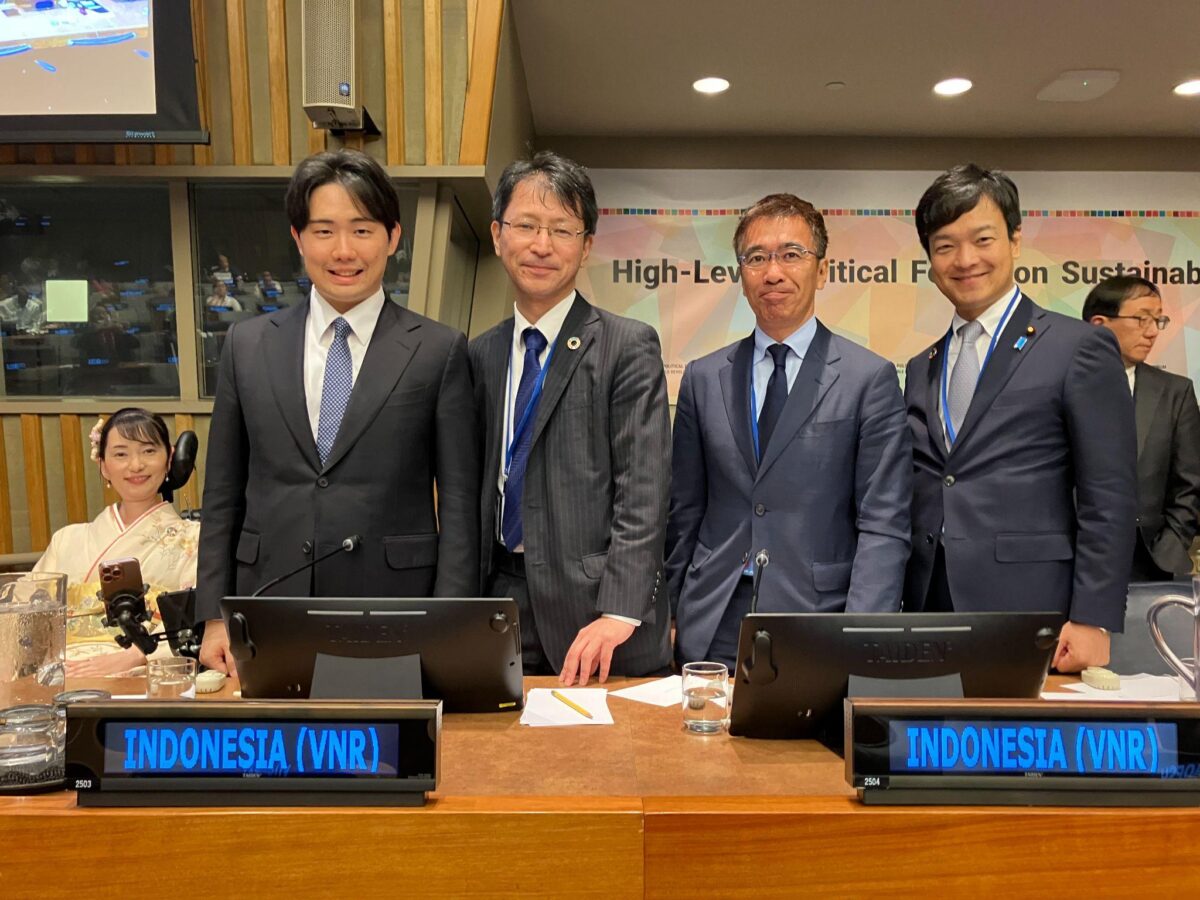

2025年7月22日(現地時間)、ニューヨークの国連本部で開催された「国連ハイレベル政治フォーラム(HLPF)」において、日本政府によるSDGsに関する「自発的国家レビュー(VNR)」の発表が行われました。

この中で、NPO法人ウィーログの取り組みが代表的事例として紹介され、私、織田友理子(NPO法人ウィーログ 代表理事)が障害当事者としてスピーチに登壇しました。今回は、織田友理子と織田洋一、金井節子の3名で渡米しました。

背景|ウィーログとSDGs

2015年、私はケニア・ナイロビで開催された「グローバル・アントレプレナーシップ・サミット(Global Entrepreneurship Summit, GES)」に招かれました。会議では、世界中から起業家や若者が集まり、当時のオバマ米国大統領も登壇されていました。

その会議で私は初めて「SDGs(持続可能な開発目標)」という構想を聞きました。そして、「誰一人取り残さない(Leave No One Behind)」という言葉が、強く心に残りました。

「誰も取り残されないなら、私たち障害のある人たちも、誰かを助ける側になれるかもしれない」と思ったのです。そしてその年、私はWheeLog!アプリの開発を始めました。

WheeLog!は、単なる情報ツールではなく、車いすユーザー自身が地図にアクセス情報を投稿することで、行ける場所を広げ、「誰かの一歩」を支えるための共創プラットフォームです。それはまさに、「誰一人取り残さない」世界の実現に向けた、具体的なアクションのひとつでした。

この「SDGsに貢献したい」という思いは、2022年刊行の著書『LOVE&SDGs』にも込めました。当時は私の考えを十分に理解してくれる人は多くなかったかもしれませんが(笑)、振り返ればウィーログは常にSDGsという国際目標と歩調を合わせてきたと確信しています。

そして2023年(12月19日)、ウィーログの活動は日本政府のSDGs推進本部より評価され、第7回「ジャパンSDGsアワード」において最高賞である「SDGs推進本部長(内閣総理大臣)賞」を受賞しました。一人ひとりの経験と声が社会を動かす――その証としてこの賞をいただけたことを誇りに思います。

さらに今回、国連という大きな舞台で発表の機会をいただけたことは、私たちの活動が国際社会の中でも必要とされ、共感を呼びうるものであることを示す大きな後押しとなりました。これを新たな原動力として、私たちはより多くの人が参画できる持続可能な社会づくりを、世界に向けて発信し続けていきます。

VNR(自発的国家レビュー)発表の流れ

VNRとは、各国が自発的にSDGsの進捗や課題を国際社会に報告するもので、日本においても数年ごとに提出されています。今回は4年ぶり3度目となる我が国の発表となりました。

今回のVNR(自発的国家レビュー)発表は、「誰一人取り残さない」というSDGsの理念を軸に、多様な立場からのメッセージが交錯する構成で行われました。

冒頭では、宮路拓馬 外務副大臣が登壇し、日本政府としてSDGs達成に向けた継続的な取り組みへの決意を表明。その中で、取り組み事例の一つとして、バリアフリーマップアプリ「WheeLog!」が紹介されました。

続いて、私、織田友理子(NPO法人ウィーログ 代表理事)が登壇し、障害があっても社会に貢献できること、適切な支援があれば誰もが豊かに生きることができるという実感を、国連という国際社会の舞台で訴えました。

その後、千葉宗一郎氏(サウザンドリーフ合同会社 会長/SDGs推進円卓会議 民間構成員/G7/G20 Youth Japan会長)が登壇し、「SDGsと日常の幸せ」の接続の必要性を語るとともに、成長やイノベーションとの相乗効果の重要性を指摘しました。

さらに、蟹江憲史氏(慶應義塾大学大学院 教授)は、VNRが単なる成果報告ではなく、多様なステークホルダーとの対話と協働によって構築されたものである点に意義を見出し、包括性と透明性の価値を強調しました。

発表の締めくくりとしては、安藤重実氏(外務省 国際協力局 地球規模課題総括課長)が質疑応答に対応し、市民社会との対話の継続こそがSDGs推進の鍵であるとの認識を示しました。

このように、今回のVNR発表は、政府・障害当事者・ユース・市民社会・学術界といった多様なステークホルダー、それぞれの視点から意見や経験を共有できる場となりました。そして「誰もがSDGsに貢献できる」というメッセージを、世界に向けて力強く発信する機会となったのです。

日本政府によるVNR(自発的国家レビュー)発表動画

発表中に投影された映像は、日本語版・英語版ともに、外務省の公式YouTubeチャンネルで公開されています。

日本語版:

英語版:https://youtu.be/YnlbBb6_XWw

UN Web TV 登壇アーカイブ映像

WheeLog!紹介:1:39:00〜/織田友理子発言:1:42:10〜

外務省公式プレスリリース

国連VNR登壇を迎えて胸に去来したこと

登壇を目前に控え、「自分は何を伝えたいのか」を改めて考えていました。

そのときふと、かつて医師からかけられた言葉がよみがえりました。

「あなたの後ろには、何百人もの患者がいると思いなさい」

この言葉は、私の活動の原点のひとつです。壇上に立つのは、決して自分一人のためではなく、多くの人の思いや声を背負って発信する行為なのだと、あらためて自覚しました。

この日のために、寝ても覚めても、夢の中でも練習を重ね、原稿を完璧に覚えて臨みました。しかし、本番で一度、声が詰まりました。一文目を言い終えた瞬間、頭の中に重度障害者の車いすが何十台も整然と並ぶ光景が鮮明に現れたのです。

ちょうどこの時期、私が深く尊敬し、励ましていただいていたALSの岡部宏生さんが亡くなられました。

障害や難病を抱えながら、いくら社会活動を頑張っていても、命が尽きてしまう現実。そのことを思うと、岡部さんが残してくださった言葉や行動が、改めて胸に迫りました。

国連で発表することの意義を改めて考え、今振り返ると、こうして活動できることは、多くの人の思いを背負い、さまざまな困難を解決していくためのものだと強く感じます。壇上では、「ウィーログとして、障害者も健常者も共に活動していかなければならない」と強く心に思いました。

発表を終えた瞬間、壇上で外務省の安藤課長が両手の親指で「Good!」のサインを送ってくださり、それまでの緊張が一気にほどけて本当にほっとして、体がじんわり温まりました。その時の喜びは今でも鮮明に思い出せるほど嬉しかったです。

※登壇部分のハイライトを以下の動画からご覧頂けます。

日本語字幕版:

英語版:https://youtu.be/K0d2Pof6M2s

スピーチ日本語訳

この歩みの中で私が学んだのは、障害があっても、人や社会に貢献できるということです。

着たい服を選び、行きたい場所へ行く――その自由があっていいのです。

適切な支援があれば、重度の障害があっても豊かに生きることができます。

今日という日が、「何もあきらめなくていい」と信じるきっかけになることを願っています。

誰もがどこへでも行ける世界を、一緒につくっていきましょう。

スピーチ原文

This journey has taught me that, even though we have disabilities, we can contribute to society. We deserve to make choices, like what to wear or where to go. With the right support, even people with severe disabilities can live fully. I hope today encourages us to believe that we don’t have to give up on anything — together, we can create a world in which anyone can go anywhere.

発表を終えて

数ある事例の中からウィーログを取り上げ、障害当事者による実践的な取り組みを国際舞台において紹介してくださった日本政府の姿勢には、心から敬意と感謝を表したいと思います。そして当日まで、車いすの私のサポート体制を丁寧に整えてくださった外務省の皆さま、国連の皆さまに、心より感謝申し上げます。

ウィーログの活動は、単なる技術や福祉の枠組みにとどまらず、「当事者自身が社会の変革主体となる」という現代的な市民参加のモデルを体現しています。それを国際的な政策対話の場において取り上げるという選択は、日本におけるSDGs推進の中核に、インクルーシブな視点が確かに位置づけられていることを示すものです。

後日、国連本部で勤務する車いす利用者の米国人の友人と話した際も、日本政府が重度障害者の派遣を決定したことについて高く評価する声をいただきました。

多様なステークホルダーの声が交錯するVNRの発表において、障害のある当事者による発信が組み込まれたことは、形式的な包摂ではなく、実質的な参加を尊重する日本政府の姿勢の表れであり、国内外に対して非常に強いメッセージとなったと感じています。

出会いに感謝を込めて

「誰もが貢献する」「誰一人取り残さない」社会の実現へ—宮路拓馬 外務副大臣

お忙しい中、宮路拓馬 外務副大臣が時間を割いてくださり、ご挨拶の機会をいただきました。

宮路副大臣は、この出会いについてInstagramで、次のように投稿してくださいました。

#Wheelog!の織田友理子さんは以前からお会いしたかった方で、車いす使用者が取り残されない社会、その実現に誰もが貢献できることを可能にした当事者です。

SDGsは「誰一人取り残さない」ことを目指しており、その実現には「誰もが貢献する」ことが重要であるとのメッセージを国際社会に発信しました。

嬉しいことに、宮路拓馬 外務副大臣は私の著書『LOVE & SDGs』を読んでくださっており、お会いした際にその感想を直接伺うことができました。本の中で紹介した、特別支援学校の校長先生の言葉を、印象に残ったエピソードとして挙げてくださいました。

「これを使うと、車いすの子ども自身が情報提供者になって、誰かの役に立てる。100回の“がんばれ”より1回の“ありがとう”が、子どもたちを成長させてくれます」

この言葉には、車いすの子どもたちが自ら情報を発信し、それが誰かの役に立つことで、自己肯定感や成長につながる――そんな現場の先生の想いです。

宮路副大臣から、このエピソードが胸に響いたとお聞きしたときは、とても嬉しく、心が温まる思いでした。自分の活動や思いが、こうして誰かの心に届き、共感を生み、さらには次の行動を後押しする力になることを、改めて実感した瞬間でした。

「障害があっても人や社会に貢献できる」— 外務省 国際協力局地球規模課題総括課長(当時) 安藤重実氏

今回のHLPFでのVNRについて安藤重実さんが朝日新聞でインタビューを受けられています。その中で、ウィーログについても言及してくださっていました。

安藤さんの「織田さんがほとばしりそうな感情をこらえながら」との表現にその時の情景をありありと思い出させてくださったので、ぜひ皆様にもご覧いただきたいです。

https://www.asahi.com/sdgs/article/16002652

国連で聞いた「市民社会の力」と人権の視点— 国連DESA 小野舞純氏

滞在中、国連経済社会局(United Nations Department of Economic and Social Affairs: DESA)インクルーシブ社会開発部(Division for Inclusive Social Development)社会的包摂・参加課(Social Inclusion and Participation Branch)Chief の小野舞純さんとお話しする機会をいただきました。

小野さんが語られたのは、「障害者を弱者とみなすのではなく、不安定な状況に置かれている人々」という視点です。これまで国際的な議論では、障害のある人を vulnerable people(弱者) と表現することが少なくありませんでした。しかし近年では、marginalized(社会の中で周縁化され、取り残されている) といった語が用いられ、「社会の流れから取り残されている人々」という表現が使われるようになっているそうです。

この言葉が示すのは、弱い人が存在するのは事実でも、その弱さは本人の本質によるものではなく、置かれた状況や社会の仕組みがそうさせているという構造的な視点です。障害があるから弱いのではなく、制度や環境が人を取り残してしまう――この認識こそが、誰も取り残さない社会をつくるための出発点だと感じました。

お話の中では、日本におけるバリアフリーやSDGsへの意識の高さ、また北欧で根付いているユニバーサルデザインの事例にも触れられました。特別な投資をしなくても自然に利用しやすい環境が整えられていることが、持続可能でインクルーシブな社会の鍵になるという示唆です。

さらに、障害者権利条約の成立を後押ししたのは、市民社会による強いアドボカシーとロビー活動であったこと、その流れが現在では障害者だけでなく、若者や高齢者の権利運動にも広がっていると伺いました。一方、日本では依然としてバリアフリーが福祉政策の延長として語られがちで、人権を基盤とした制度設計は十分ではありません。「次の世代にバトンを渡せた」と言えるためには、人権としてのバリアフリーを確立する必要があると改めて感じました。

小野さんには、「私達たちの目指す「誰もがどこでも行ける世界」は「誰も取り残さない」Leave no one behindの一歩先を行く取り組みである」と言っていただきました。また、「市民社会の力こそが社会を変える原動力」であると強調されました。若者も、高齢者も、障害のある人も立場を超えて声を上げ、未来の自分たちのために社会を形づくる。その連帯が「誰も取り残さない世界」を実現する力になるのだと思います。

ウィーログもまた、その一翼を担える団体へと成長していきたいと強く思いました。

SDGs市民社会ネットワーク—SDGsジャパン

発表終了後は、SDGsジャパンアドボカシーコーディネイターの小松真理子さん、認定NPO法人ACE代表の岩附由香さん、DPI日本会議の笠柳大輔さんなどを始め、日本から参加されている方々との対話する機会を頂けたことも、SDGsという共通の目標をもった仲間との語り合いの場、そして、各分野で活躍されている方々から多くの学びを得ることができ感謝しております。

メディア掲載

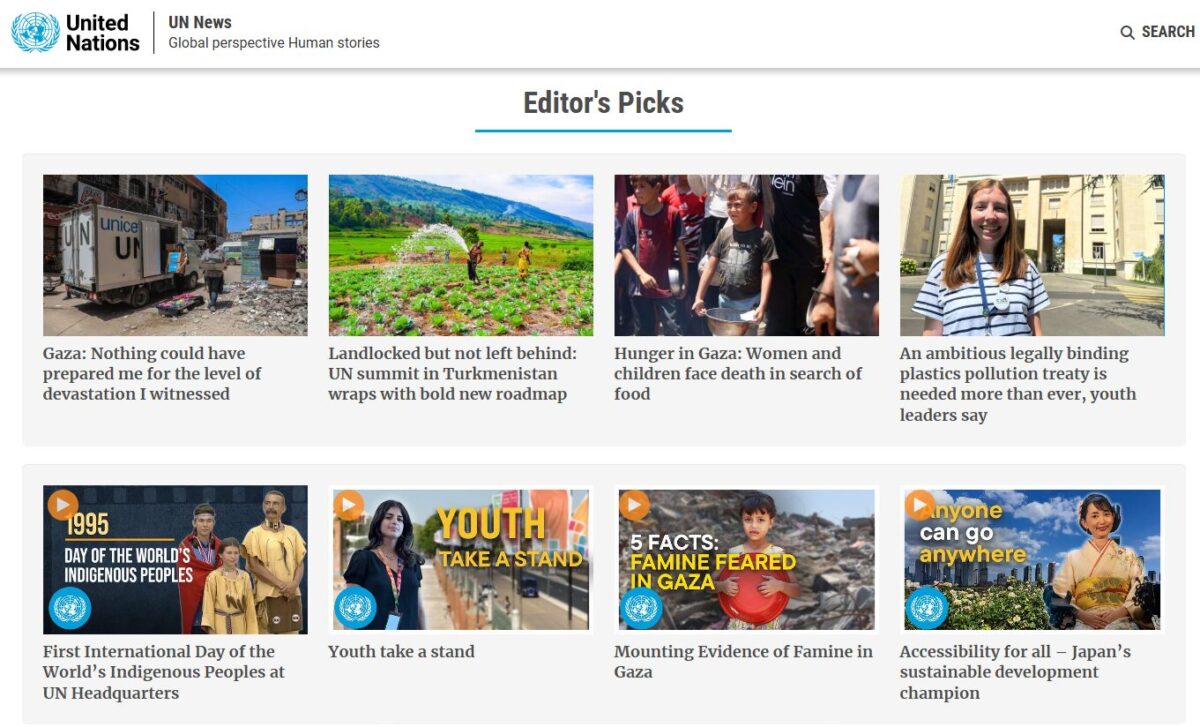

UN News

国連広報センター (UNIC Tokyo)の根本かおる所長のご配慮により、このたびUN Newsのインタビュー取材を受け、ビデオとして公開されました。

根本さんとはJAPANSDGSアワードや他のイベントなどでご一緒させていただいたことから、今回のご縁を繋いでいただき、応援の気持ちを本当にありがたく心より感謝しております。

国連広報センター(UNIC Tokyo)の公式YouTubeチャンネルにて日本語字幕版が、国連公式YouTubeチャンネルにて英語版が公開されています。どちらもぜひご覧ください。

英語版:https://youtu.be/DHeqlVJQV9o

日本経済新聞に掲載

今回、日経新聞の記者の方に、事前に大変丁寧な取材をしていただきました。

取材では、国連での登壇に至るまでの経緯や、2017年にリリースしたWheeLog!アプリの開発背景、そして「誰も取り残さない社会」を実現するために私たちが大切にしている考え方について、じっくりお話ししました。

その内容は、2025年8月4日付の日本経済新聞・朝刊にも掲載され、国連本部での織田のスピーチを中心に紹介されています。記事では、車いすユーザーとしての実体験を踏まえ、「誰もがどこでも行ける社会」を実現するために必要な制度・法整備の重要性や、日本と海外の制度的な違いについても触れています。

記事はこちらからご覧いただけます。

オンライン報告会を開催しました

オンライン報告会のアーカイブは、以下からご視聴いただけます。舞台裏のエピソードもお話ししていますので、興味のある方はぜひご覧ください。

おわりに

今回の国連での登壇はここに書ききれないほど多くの方々にサポートを頂いたおかげで実現できました。

夢を実現するために声をあげることを躊躇していた時も背中を押してくださったことで行動に移すことができました。私達の知らないところで多くの方々が動いてくださっていた事を後で知ることになりました。外務省の地球規模課題総括課の皆様、特に伏見様には、一つ一つの課題を解決しながら実現まで導いて下さいました。

前例の無いことが多かったため、細かいことが一筋縄では行きませんでしたが、事前に国連本部の中を確認させていただいたり、国連の会場の下見だけでなく、国連本部のご案内をしていただいた国連DESAの小川様のサポートのおかげで、安心しできました。

重度障がい者である私が海外でスピーチできたということは、今後地球レベルで重度障がい者でも包摂的な社会参画できる道への一歩となったことを確信しています。

今後、日本のみならず世界が「あきらめない世界をつくる」ために、ともに多くの方々にとともに進んでいきたいと決意しています。

スピーチ当日の時間は時差もあり、早朝となりましたが、オンライン配信をリアルタイムで見ていただいた方々もいたと聞いて、陰に陽に沢山のサポーターがウィーログにはいるということを改めて実感しました。

関わっていただいた方々、応援していただいた方々に心より感謝しております。

織田友理子、織田洋一、金井節子