2024年9月、ウィーログ事務局はデロイトトーマツ様からのご支援により、スペインのマドリードとバルセロナにてアクセシビリティ・障害者運動などに関する視察を実施いたしました。

特に、日建設計インクルーシブデザイン研究チームの皆様、および東洋大学名誉教授の高橋儀平先生との一週間にわたる合同視察では、専門的な見地から多くを学び、大変刺激を受ける貴重な機会となりました。今回の視察で得られた知見を活かし、日本のバリアフリー化推進に貢献できるよう、今後も活動してまいります。

視察の内容を① バリアフリーツーリズム編、② まちづくり・バリアフリー建築編、③ 行政・制度改革等の取り組み編の全3回に分けてご報告します。

目次

1. カタルーニャ州政府(新アクセシビリティ規則)

カタルーニャ州政府を訪問し、同州が新たに導入した「新しいアクセシビリティ規則(nuevo código de accesibilidad)」についてお話を伺いました。この法令は、物理的なバリアフリーだけでなく、情報やコミュニケーションの理解しやすさを重視した「認知的アクセシビリティ」も含めた包括的な内容となっています。

具体的には、公共の建物やサービスに対して、誰もが使いやすいように計画を立てて実行することを義務付けています。特に、公共の建物や新築・改修された建物において、車いすユーザーのアクセスを最大限に確保することを定めています。

日本でもアクセシビリティに関する法整備が進められています。しかし、特に小規模店舗などでは、物理的なバリアフリー化が遅れているのが現状です。ウィーログが群馬で進めているスロープ設置の取り組みのように、カタルーニャ州の例を参考に、日本でもっと多くの場所でバリアフリーが進んでほしいです。そして、車いすの人も気軽にレストランなどに行ける日が早く来ることを願っています。

2. TMBバルセロナ交通局(公共交通機関のアクセシビリティ)

バルセロナの地下鉄は現在、93%の駅にエレベーターが設置されており、バスは100%のバリアフリー対応となっています。 2018年から視覚障害者向けのナビゲーションアプリ「ナビレンス」を導入しています。

また、全ての運転手と乗客アテンド担当者に障害者研修を義務付けています。

法令遵守だけでなく、障がい者団体の参画も積極的に取り組む中で、利用者のニーズに寄り添い、サービスの提供をすることにとても積極的でした。日本の公共交通機関のアクセシビリティ向上に多くの示唆を与えてくれる取り組みをされていると感じました。

これまで、ウィーログはバルセロナの公共交通機関についての記事をカタルーニャ州政府観光局の公式ブログに掲載いただいていますので、是非、ご覧ください。

▼カタルーニャ州政府観光局の公式ブログ掲載記事はこちら

- #2:車いすでもバスに乗れる?スペイン・バルセロナでの公共交通のバリアフリー事情をご紹介

- #4:車いすのバルセロナの地下鉄事情は?バルセロナの地下鉄のバリアフリー情報を紹介

- #8:車いすで観光をもっと楽しむ!バルセロナの快適な移動方法をご紹介

3. IMPD バルセロナ市障害者研究所(バリアフリー街づくり)

バルセロナ市における障害者福祉の中核的な役割を担い、障害者の権利擁護と社会参加を促進するための機関、IMPD(バルセロナ市障害者研究所)を訪問しました。

ヨーロッパの古い街並みに残る石畳は、車椅子ユーザーにとっては大きな障壁となります。しかしバルセロナ市で行われた、古い石畳を一度取り外し、半分に切断した上で「新しい」舗装材として再利用するという画期的な取り組みについても紹介いただきました。

また、アクセシブルな児童公園においては市民が800m以内にアクセス可能な児童公園を整備し、2030年までに市内全域で完全にアクセシブルな公園を実現するという目標を掲げて取り組んでいるそうです。

他にも、障害者団体と連携し、インクルーシブな視点を重視した取り組みは、我が国の持続可能でインクルーシブな街づくりのヒントになるのではないでしょうか。

4. CERMI 障害者代表委員会(スペイン憲法改正)

CERMI(Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)は、スペインの障害者代表委員会で、障害を持つ人々の権利擁護と社会参加の促進を目的とした重要な組織です。1998年に設立され、スペイン国内で最も影響力のある障害者団体の一つです。

CERMIはスペイン憲法第49条の改正において重要な役割を果たしました。従来の「disminuidos」(価値のないもの)という表現を「persona con discapacidad」(障害のある人)に改め、障害者の自立と社会参加を推進することが明確に示され、アクセシブルな環境整備や、特に障害を持つ女性や子どもへの配慮が強調されています。CERMIのマネージャーであるLuis Alonso(ルイス・アロンソ)氏より、スペインの障害者運動がどのように政策提言や社会的変革を実現してきた経緯についてご説明いただきました。

関連記事はこちら

5. LGTBIセンター(LGBTインクルーシブデザイン)

バルセロナLGBTIセンターは、性的マイノリティの包括的な支援拠点です。プライバシー保護や物理的なアクセシビリティも確保され、利用者に寄り添った支援が行われる市民の相談窓口になっています。

施設内の設計は、多様な人々が快適に過ごせるよう工夫されています。カラフルでデザイン性の高いトイレは、男女共用で性別の違いや障害の有無に関わらず、誰もが安心して利用できる空間となっています。

また、センターは各種支援団体に活動スペースを無償提供し、コミュニティのエンパワメントを促進。多様な背景を持つ人々が交流し、協力できる場となっているそうです。

性的マイノリティの権利擁護と社会的な包容性を促進するためにも、この様な拠点は今後さらに重要な役割を果たしていくと感じました。

6. ガブリエル・ガルシア・マルケス図書館(センサリールーム)

ガブリエラ・ガルシア図書館(Gabriel García Márquez Library)は、2023年に「公共図書館賞(Public Library of the Year award)」を受賞しました。

建物は完全バリアフリーで、館内は全て車いすでも自由に移動できます。また、書架の棚が低く、また通路の幅が広く設定され、とても視認性が高く車いすでの利用も快適です。市民との対話を重視し、ワークショップなどを通じて地域住民の意見を反映させて建設されたそうです。館内には日本ではあまり見られない、センサリールームには、スヌーズレンを含む感覚刺激に配慮した設備があり、リラックス空間となっています。

7. バルセロナ大学看護学部(インクルーシブ教育)

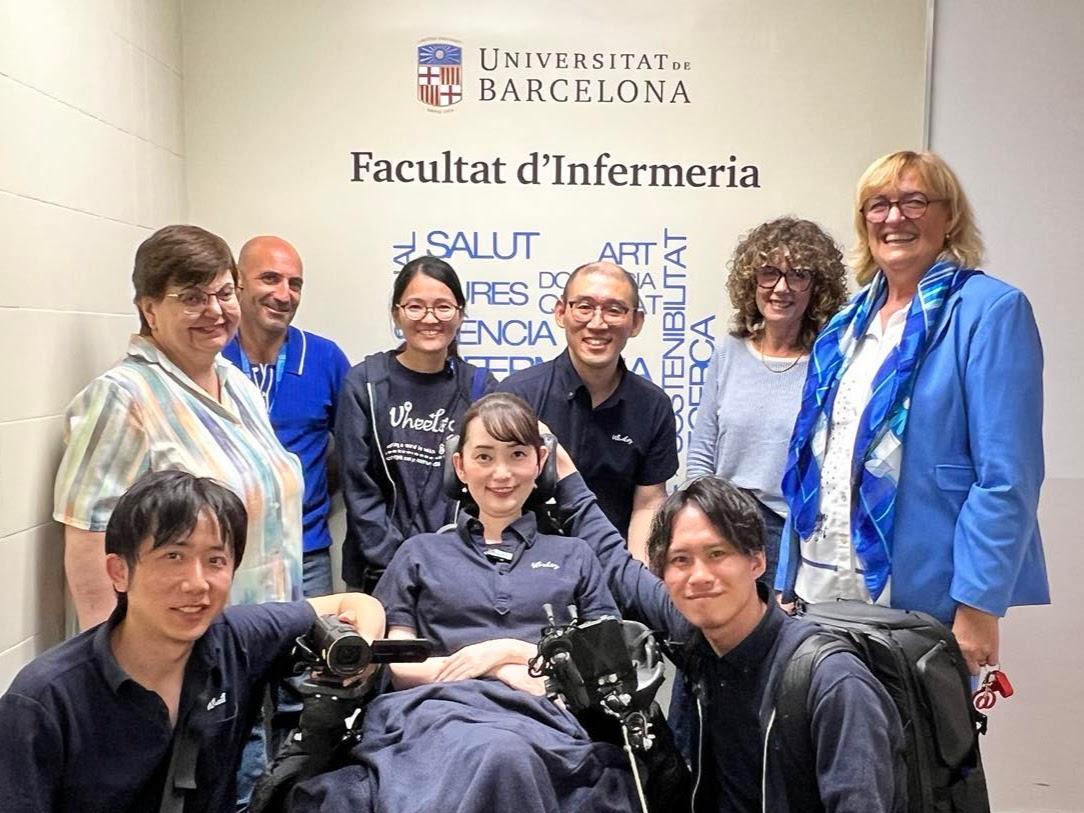

バルセロナ大学看護学部を訪問し、バルセロナ大学 看護学部長のマリア・テレサ・リュック(Maria Teresa Lluch)博士、副学部長兼研究・国際担当のアントニオ・モレノ(Antonio Moreno)博士、看護学部研究主任のアンパロ・デル・ピノ(Amparo del Pino-Gutierrez)博士にお迎えいただき、交流・意見交換を行いました。

看護学部の、障害を持つ学生への支援体制や施設を案内いただきました。アクセシビリティに加え、多様性と寛容性を重視したキャンパスづくりが印象的でした。学生の赤ちゃんの授乳や祈り、子どもの待機スペースとして使えるウェルビーイングルーム、新校舎の最前列にある車いすやベビーカー利用者向けのスペースが設けられています。教育機関のバリアフリー基準を先取りして導入されたそうです。

まとめ

バルセロナでは、バリアフリー化が非常に進んでおり、街の至る所でその取り組みを感じることができました。特に公共交通機関や行政のバリアフリー対応が素晴らしく、交通局にも訪問し、実際にどのように取り組まれているかを学びました。とても印象的だったことは、計画段階から当事者との協議が活発に行われ、常に当事者の声を受け、改善に取り組む真摯な姿勢です。日本でも、当事者参画のガイドラインを国土交通省がこれから作成に取り掛かるなどの動きが出てきているので、さらに機運を高めて行きたいと思います。

もう1つ重要な点として、小規模店舗の入口の段差解消が日本より進んでいることです。憲法改正によって障害者のアクセシビリティが人権として明記されたことで、新規の店舗ではもちろんですが、既存の店舗でも入口の段差解消が既に始まっています。街中で改修されて入口がスロープ化した店舗をたくさん見かけました。

歴史的背景や制度の違いから、もちろん単純には良し悪しを比較することはできませんが、日本がバルセロナから学ぶべきことがたくさんあることは確かだと言えます。今回視察して学んだことを活用して日本のさらなるバリアフリー化のために全力で取り組んでまいりたいと思います。

今回の視察を通じて、ウィーログではカタルーニャ州政府観光局のブログに連載記事を掲載させていただいています。公共交通やガウディの作品を車いすで楽しむ方法についても掲載していただいておりますので、ぜひご一読ください。

▼ウィーログが今まで執筆したまとめ記事はこちら